试管婴儿技术的出现为许多不孕不育家庭提供了希望,同时也引发了人们对胎儿性别选择的关注。虽然科学上可以通过特定技术手段来选择胚胎的性别,但在法律和伦理层面,这一做法存在诸多限制。本文将详细探讨试管婴儿如何选择性别的技术背景、法律规定、伦理问题以及社会影响。

试管婴儿(IVF)技术是通过体外受精的方式来帮助不孕不育的夫妻实现生育。该过程包括以下几个步骤:

促排卵:通过药物刺激女性卵巢,使其产生多个成熟卵子。

取卵:在超声引导下,通过手术取出成熟的卵子。

受精:将卵子与男性的精子结合,形成受精卵。

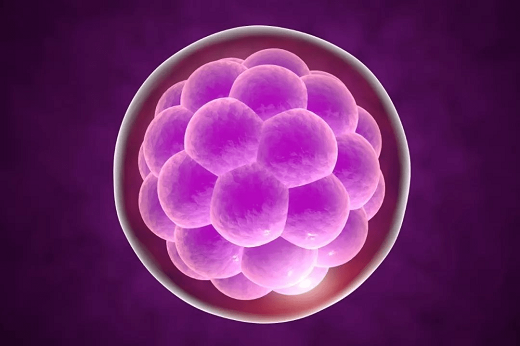

胚胎培养:在实验室中培养受精卵,观察其发育情况。

胚胎移植:将发育良好的胚胎移植到女性的子宫内。

在这些步骤中,胚胎的性别可以在移植前通过基因检测技术进行判断。

在试管婴儿过程中,通常会生成多个胚胎。通过以下技术可以在胚胎移植前判断其性别:

植入前遗传学检测(PGT):这一技术允许医生在将胚胎移植到母体之前,提取胚胎的细胞进行基因分析,从而确定其性别。PGT的主要目的是筛查遗传疾病,但也可以用于性别鉴定。

生物学上,胎儿的性别由精子决定。男性的精子可以携带X或Y染色体:

携带X染色体的精子与卵子结合,形成女孩(XX)。

携带Y染色体的精子与卵子结合,形成男孩(XY)。

通过PGT技术,医生可以在胚胎发育的早期阶段判断其性别,从而选择性别进行移植。

在许多国家,包括中国,选择胎儿性别的法律是非常严格的。根据相关法律法规,非医学指征的性别选择是被禁止的。只有在有医学必要的情况下,例如避免遗传性疾病的发生,才可以进行性别选择。

中国法律:根据《中华人民共和国人口与计划生育法》和《人类辅助生殖技术管理办法》,性别选择仅限于医学必要的情况,非医学指征的性别选择是违法的。

选择性别的伦理问题引发了广泛的讨论。一方面,许多家庭希望通过选择性别来实现对家庭结构的期望;这种做法可能导致性别比例失衡,影响社会的性别平等。

性别歧视:性别选择可能加剧对某一性别的偏好,导致社会对女性的歧视和不平等。

社会影响:性别失衡可能导致未来人口结构的失衡,进而影响社会的稳定和发展。

随着试管婴儿技术的普及,社会对性别选择的关注也在增加。虽然技术上可以实现性别选择,但公众对这一做法的态度并不一致。

许多人对试管婴儿技术及其性别选择的理解仍然存在误区。部分人认为试管婴儿技术可以随意选择性别,实际上这一做法受到法律和伦理的双重限制。

性别选择的需求可能反映了社会对家庭结构的期望。在一些文化中,男孩被视为家庭的继承者,因此家庭可能更倾向于选择男孩。这种现象在一定程度上影响了家庭的生育决策。

试管婴儿技术为不孕不育家庭提供了生育的可能性,同时也引发了对性别选择的关注。尽管在技术上可以通过PGT等手段选择胎儿性别,但法律和伦理的限制使得这一做法并不普遍。社会对性别选择的讨论反映了对性别平等和家庭结构的深刻思考。在追求生育梦想的家庭和社会应更加关注性别平等,避免因性别选择而引发的社会问题。